金星を観察しよう

●明けの明星、宵の明星

●明けの明星、宵の明星

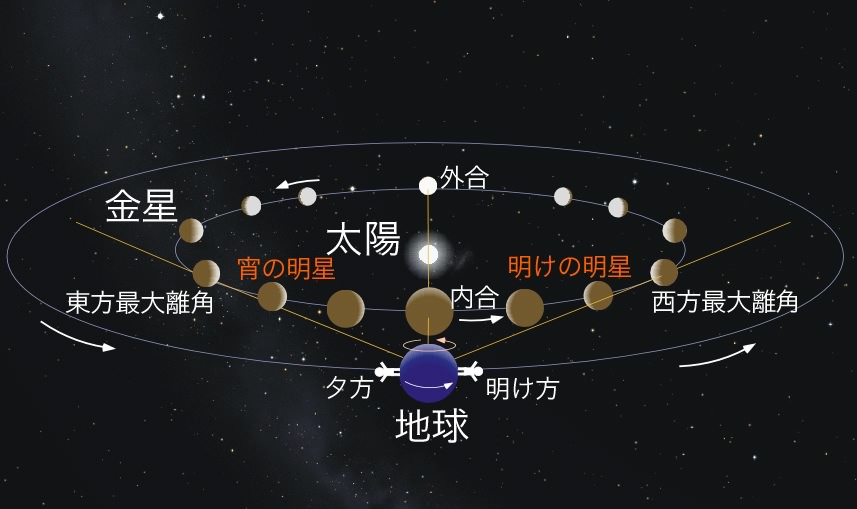

みなさんは金星を見たことがありますか? 金星は地球に最も接近する惑星なので、とても明るい輝きの星として観察できます。しかし金星は地球よりも太陽に近いところにあり、地球から金星の方を見ると、いつも近くに太陽があります。そのため、太陽が昇る前の明け方の東の空か、沈んだ後の夕方の西の空にしか見ることができません。1日のうちわずかな時間だけ、とても美しく見られることから、宵の明星、明けの明星と親しまれているのかもしれません。どうして明けと宵の明星になるの?

●12月から4月は日の出1時間前がチャンス

2010年12月から2011年4月頃にかけて、金星は、明けの明星として日の出の1時間前頃の東の空にひときわ明るく輝いています。都会の夜空でも十分に見られる明るさです。12月になったら、日の出前に東の空がなるべく低いところまで見える場所へ出かけてみましょう。雲が邪魔をしていなければ、東の空で明るく輝いている星が金星です。みなさんにもきっと見つけられることでしょう。

明けの明星を望遠鏡で観察しよう

●金星の形

●金星の形

望遠鏡があれば、明けの明星、金星をもっと詳しく観察できます。望遠鏡で観察すると、金星は三日月のように欠けた形で見えます。金星は丸い形の星ですが、太陽の光を受けている昼間の部分だけが明るく見えるため、欠けているのです。欠けた形は、観察する時期によって変わります。そして見た時の大きさも地球から金星までの距離で変わります。

どうして形や大きさが変わるの

●金星の雲と地面は見えない~あかつきに期待~

しかし、残念なことに、金星は分厚い雲に覆われ、私たちが目にする紫から赤までの光全体では、その雲の様子も分かりません。また、分厚い雲のために、金星の地面の様子も見ることができません。その雲の様子や地面の様子は、あかつきが撮影してくれます。楽しみですね。

●昼間に金星が観察できる

●昼間に金星が観察できる

金星は昼間に望遠鏡で観察することができます。みなさんのお近くの公開天文台や科学館博物館などでは、金星を昼間に見る観察会が行われています。このキャンペーン中にも多くの施設で行われますので、是非お出かけになって金星を観察してください。

空がきれいに青く澄んだ日には、肉眼(望遠鏡を使わなくても)で金星が輝いているのを見ることができます。どこに金星があるのかを知るには、金星を観察する望遠鏡の後ろに立って、金星のある空を、遠くをながめる感じで、「ぼーっ」とながめると良いでしょう。力を抜いて「ぼーっ」とながめると、目の焦点が遠くに合わされるからです。

●金星観察時の注意!!

昼間、望遠鏡や双眼鏡で金星を観察するときには、誤って太陽に向けないように十分に注意してください。万が一太陽に向けてしまうと、失明や火災の危険があります。

昼間、望遠鏡や双眼鏡で金星を観察するときには、誤って太陽に向けないように十分に注意してください。万が一太陽に向けてしまうと、失明や火災の危険があります。

昼間に望遠鏡や双眼鏡で金星を観察するときは、金星観察に習熟した人に操作をお願いするか、公開天文台、科学館、博物館などを利用しましょう。

特に、覗きながら金星を探すときや、金星を覗いている最中に動かしてしまったときに、太陽を無防備に見てしまうと一瞬で失明する可能性もあり、大変危険です。衣服などは乾燥しているとたちまち燃え始めますから、覗いていない場合でも注意が必要です。ファインダーその他の同架望遠鏡にも同じことが言えます。

このように、金星観察は日食観察などのように肉眼で太陽を観察する場合に比べて危険度がきわめて高いので、慎重にも慎重でなければなりません。ファインダーその他の観察時には使わない望遠鏡には必ずフタをし、できるだけ機材に触れないようにそっと覗くのが安全に観察するコツです。

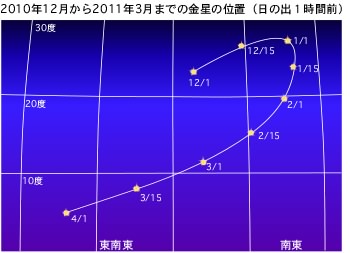

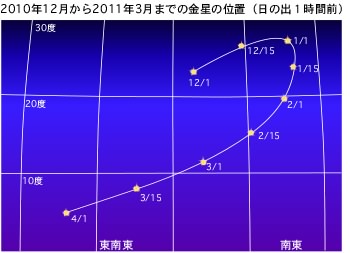

12月から3月の金星の位置(日の出1時間前)

左の図は、2010年12月から2011年3月までの日の出1時間前に、金星がどこにあるのかを示した図です。2010年11月後半より金星が明け方に見え始めます。12月から1月にかけては、日の出前に金星の高度が高くなるので、観察しやすくなります。

左の図は、2010年12月から2011年3月までの日の出1時間前に、金星がどこにあるのかを示した図です。2010年11月後半より金星が明け方に見え始めます。12月から1月にかけては、日の出前に金星の高度が高くなるので、観察しやすくなります。

12月4日には、金星が最も明るくなる「最大光度」となり、12月から1月にかけては、驚くほどの輝きで見ることができるでしょう。また、1月9日には、地球から見た時の金星が、太陽の西に最も離れる金星の西方最大離角となります。昼間の金星観察には12月から1月はとても良い時期です。

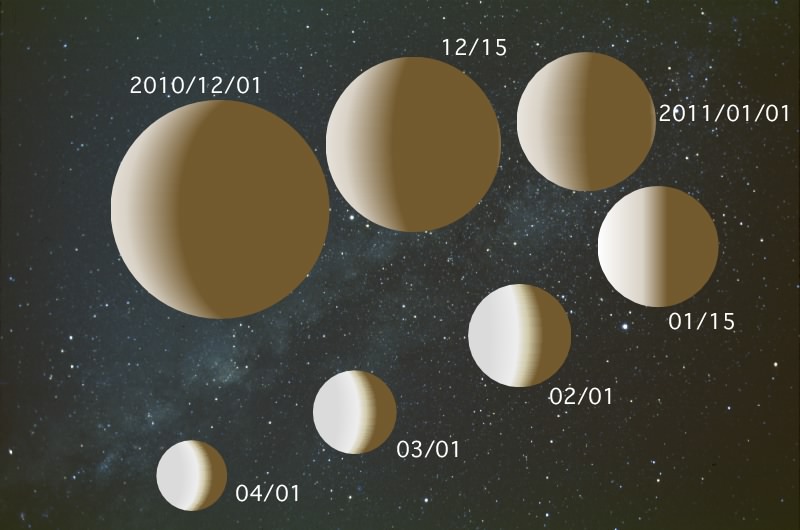

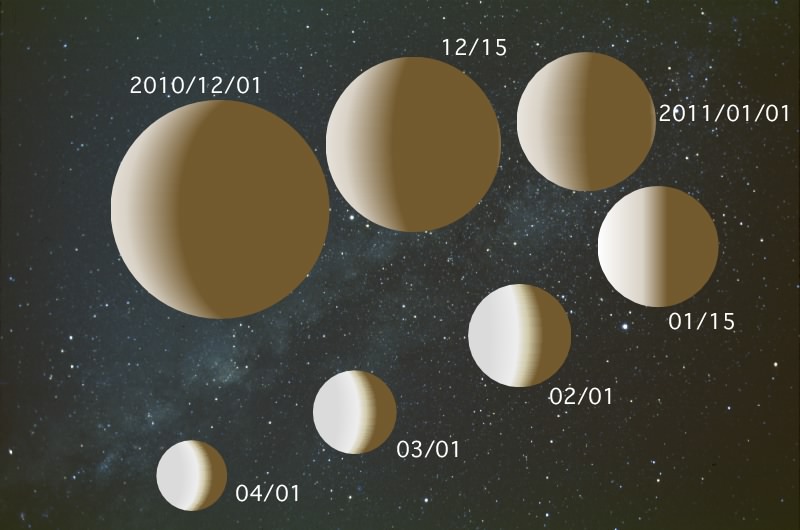

金星を望遠鏡で見た時のようす

左の図は、3月までの金星の見かけの形と大きさの変化の様子です。12月から1月にかけては日に日に形が変わります。12月中は1週間あけて観察すると、明らかに形が変わった様子が分かります。2月に入ると形の変化はあまり無くなりますが、12月に比べ大きさが半分以下になっていることが分かるでしょう。

左の図は、3月までの金星の見かけの形と大きさの変化の様子です。12月から1月にかけては日に日に形が変わります。12月中は1週間あけて観察すると、明らかに形が変わった様子が分かります。2月に入ると形の変化はあまり無くなりますが、12月に比べ大きさが半分以下になっていることが分かるでしょう。

金星の形や大きさが変わって見えるわけ

●地球と金星の追いかけっこ

●地球と金星の追いかけっこ

金星は地球よりも太陽に近いところを回っています。地球は1年かけて太陽の周りを回るのに対して、金星は約225日で回ります。地球と金星の追いかけっこは、金星の方が内側を回っていることと、速く回ることで金星の勝ち。「よういドン」で地球と金星が一斉に回り始めると、約554日で地球は金星に1周差をつけられ追いつかれてしまいます。

●近づいたり離れたり

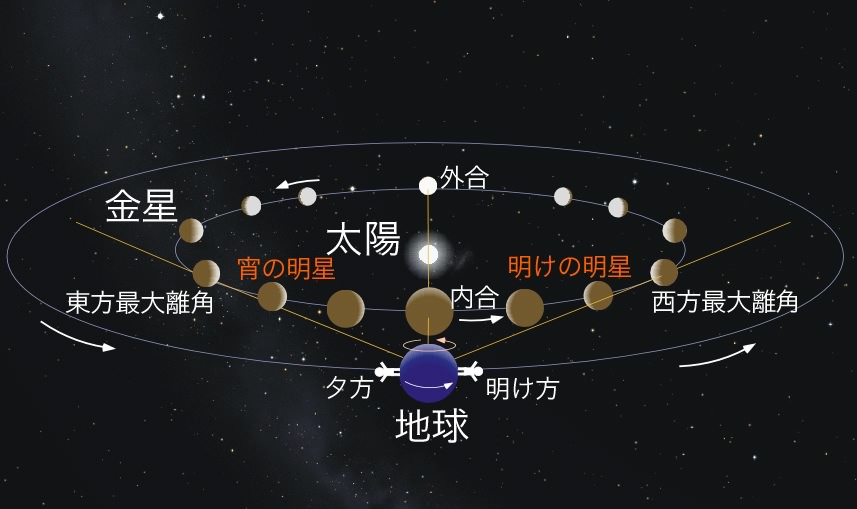

このように地球も金星も太陽の周りを回っていますが、左の図のように、地球と太陽をいつもな同じ位置になるように金星の位置を描くと、金星は地球と離れたり近づいたりしているようになります。

離れれば金星は小さく見え暗くなるし、反対に近づけば大きく明るく見えます(※1)。また、近づいた時には、金星の夜側=太陽の光の当たっていないところばかりを見ることになるので、丸い金星もほとんどが欠けてしまって三日月のように見えるのです。金星の位置が変われば、地球から見える昼側と夜の側の割合が変わります。そうすると、欠け具合が変わって見えるのです。

●明けの明星、宵の明星

図で見た場合、地球は時計と反対回りに自分で1日1回転しています。このように、太陽よりも右側に金星があるとき、太陽が見え始める日の出よりも先に金星が地球から見えます。このようにして明け方の空に金星が見える時を、明けの明星と呼んでいます。

反対に、左側に金星がある時、太陽が見えなくなった日没後の空に、まだ金星は沈まずに見えます。この時は宵の明星になります。

●金星との位置を表す用語

図のように、地球ー金星ー太陽がほぼ一直線に並ぶ時を内合、地球ー太陽ー金星と並ぶ時を外合と言います。また、太陽ー地球ー金星の角度が最も大きくなる時を最大離角といい、、北が上になる時、右側に金星がある時を西方最大離角、反対を東方最大離角と言います。

※1:あまりに金星が近づくと、光って見える昼側の面積が小さくなると同時に、太陽の光の反射角が大きくなり、暗くなってしまいます。

VenusCamp.html

●明けの明星、宵の明星

●明けの明星、宵の明星 ●金星の形

●金星の形 ●昼間に金星が観察できる

●昼間に金星が観察できる

昼間、望遠鏡や双眼鏡で金星を観察するときには、誤って太陽に向けないように十分に注意してください。万が一太陽に向けてしまうと、失明や火災の危険があります。

昼間、望遠鏡や双眼鏡で金星を観察するときには、誤って太陽に向けないように十分に注意してください。万が一太陽に向けてしまうと、失明や火災の危険があります。 左の図は、2010年12月から2011年3月までの日の出1時間前に、金星がどこにあるのかを示した図です。2010年11月後半より金星が明け方に見え始めます。12月から1月にかけては、日の出前に金星の高度が高くなるので、観察しやすくなります。

左の図は、2010年12月から2011年3月までの日の出1時間前に、金星がどこにあるのかを示した図です。2010年11月後半より金星が明け方に見え始めます。12月から1月にかけては、日の出前に金星の高度が高くなるので、観察しやすくなります。 左の図は、3月までの金星の見かけの形と大きさの変化の様子です。12月から1月にかけては日に日に形が変わります。12月中は1週間あけて観察すると、明らかに形が変わった様子が分かります。2月に入ると形の変化はあまり無くなりますが、12月に比べ大きさが半分以下になっていることが分かるでしょう。

左の図は、3月までの金星の見かけの形と大きさの変化の様子です。12月から1月にかけては日に日に形が変わります。12月中は1週間あけて観察すると、明らかに形が変わった様子が分かります。2月に入ると形の変化はあまり無くなりますが、12月に比べ大きさが半分以下になっていることが分かるでしょう。 ●地球と金星の追いかけっこ

●地球と金星の追いかけっこ