CAP2018口頭発表

公開天文台の歴史の中に見る天体観察会プログラムの3つの世代と、来たるべき第4世代について

公開天文台の歴史の中に見る天体観察会プログラムの3つの世代と、来たるべき第4世代について

The threegenerations of public observing programs and the coming of the 4th generation in the history of public observatories.

JAPOS公開プログラムワーキンググループ

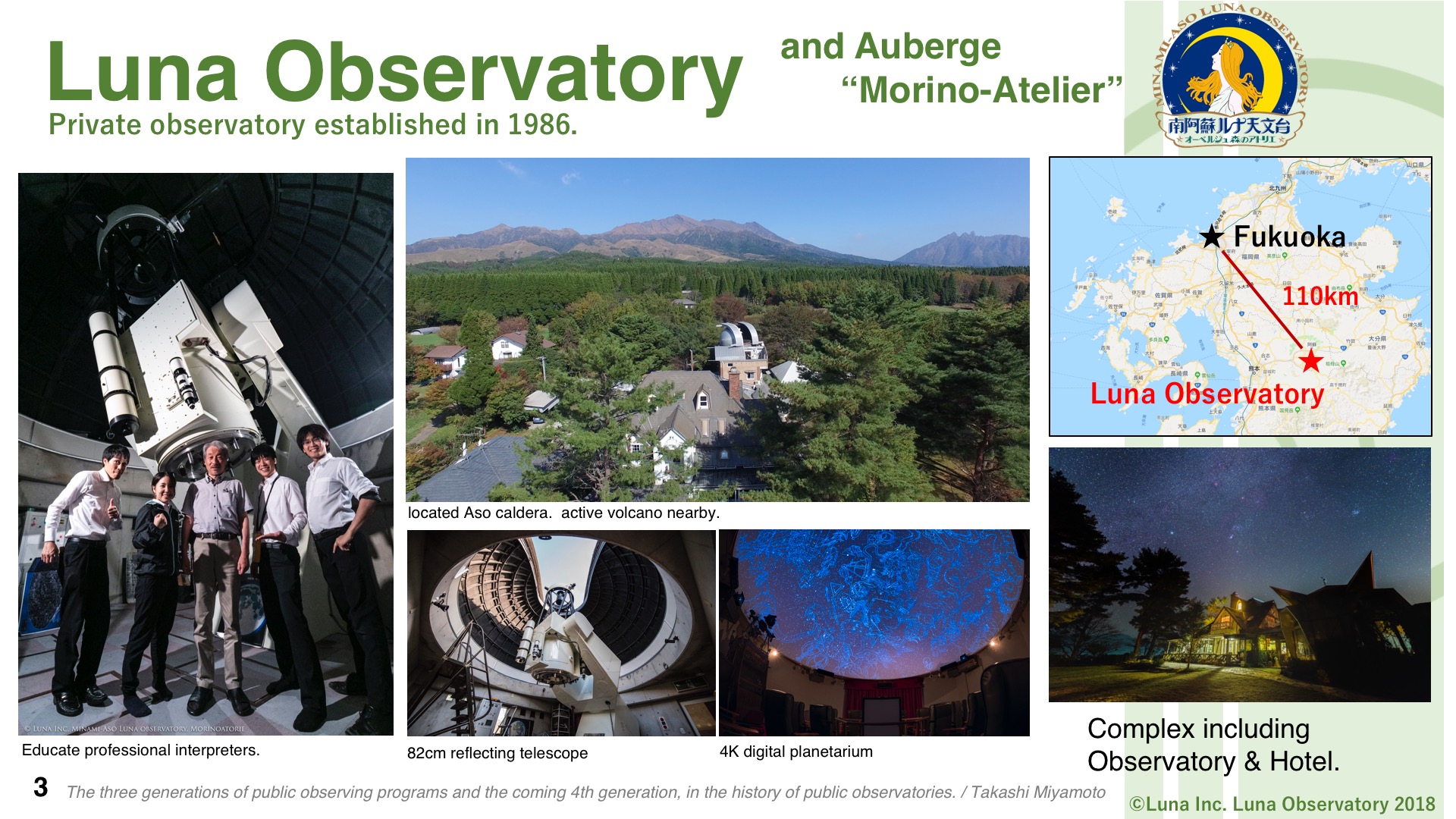

宮本孝志(南阿蘇ルナ天文台)

CAP2018 福岡大会(口頭発表)

発表のアウトライン

今回の発表の概略をお話しします。

まず初めに、これまでの天体観察会の問題点をお話しします。

次に、典型的な観察会の方法論と構造を、フローチャートと静的モデルでお示しします。

さらに、その方法論と構造を、小さな部分と要素に分解できることを説明します。

そして、それらを使って観察会を組み立て直す方法を見てみましょう。

最後に、日本における天体観察会の流れを概観してみたいと思います

作業の背景

私たちワーキンググループの作業の背景をお話ししましょう。

これまで、公開天文台の解説員のための教育課程やカリキュラムは存在していませんでした。そこで、この問題を解決するために、経験を積んだ解説の名人たちに学び、その技術を分析することにしたのです。

それによって、その技術や経験を私たち一人ひとりに適用し応用できることになり、ようやく解説員の教育が可能となるのです。

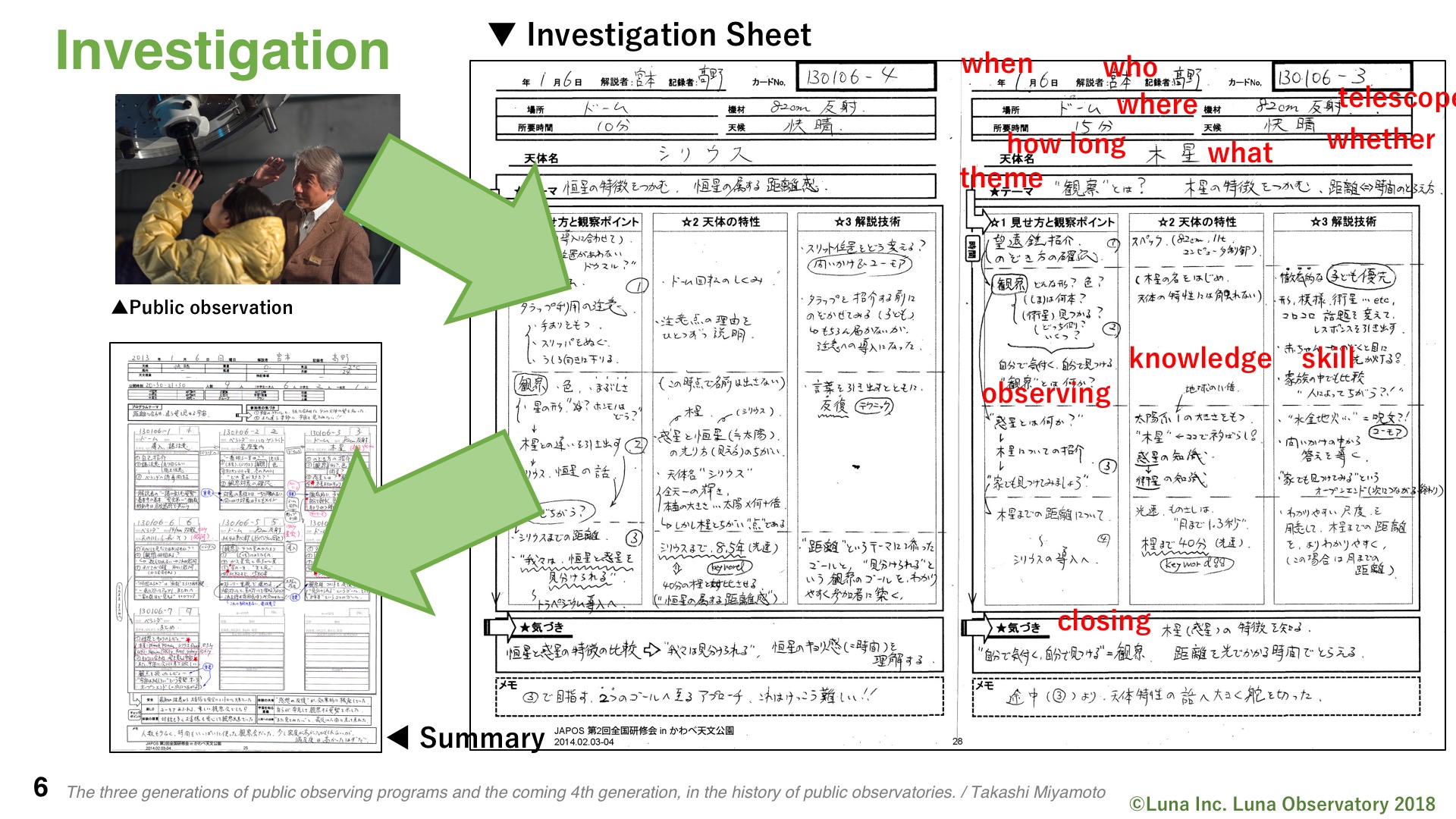

調査

この作業に取りかかるため、まず観察シートを使って実際の観察会を調査し、必要なデータを取ることにしました。

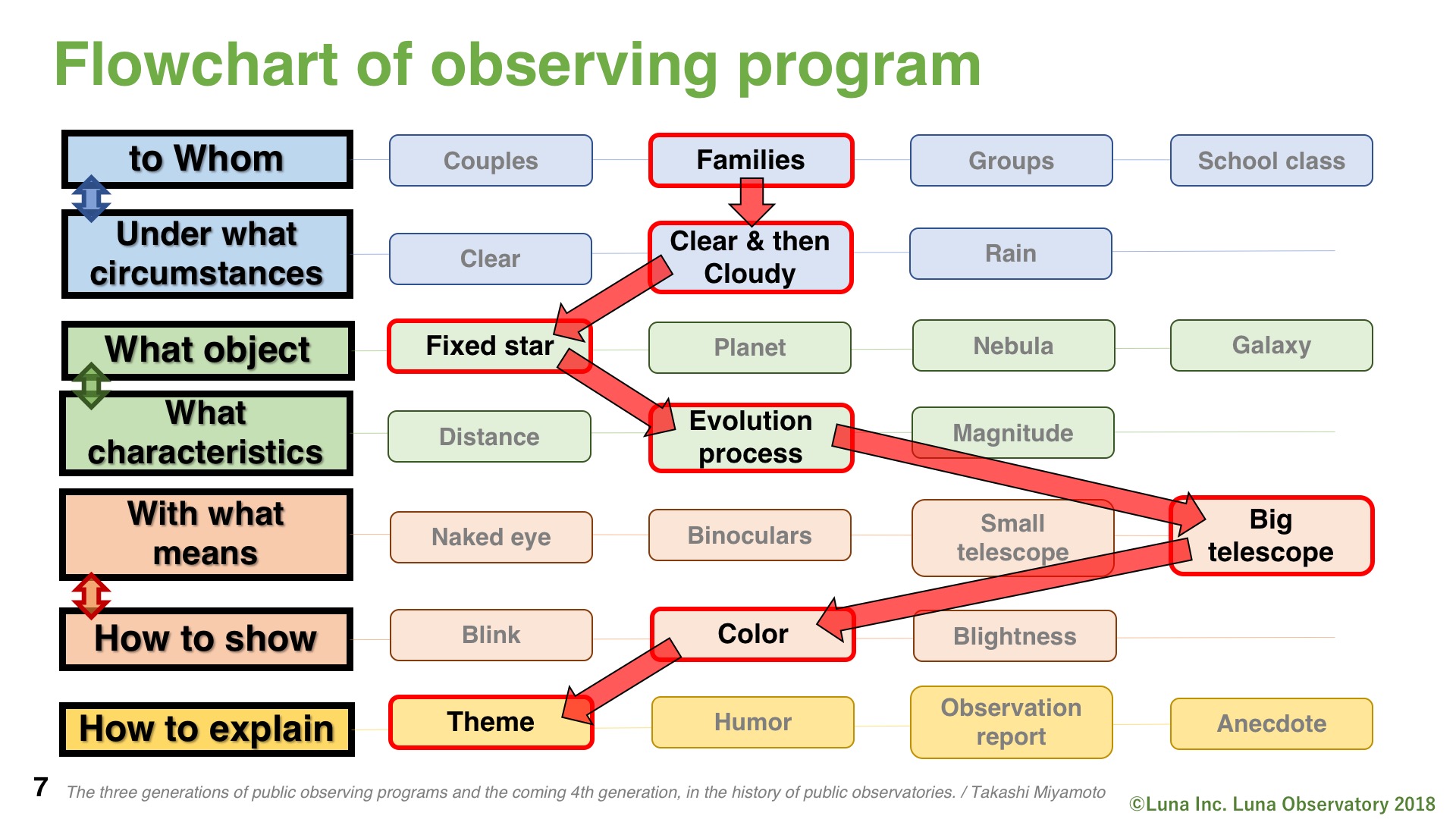

観察会のフローチャート

この図をご覧ください。

これは、典型的な天体観察会のプロセスを示したフローチャートです。

まず、誰にむけてこの観察会を行うのか、カップルなのか、家族やグループなのか、それとも学校の生徒たちなのか、そうした事が観察会の基本的な枠組みとして大事です。

天気が良ければ、いくつかの恒星を見せる事になるかも知れません。それは、恒星の進化を説明する事になるでしょう。大きな望遠鏡を使う事にして、青い星や黄色い星、赤い星を見せていきます。このように一連の流れを見てみると、つまり星の一生というテーマを解説したという事になるのです。

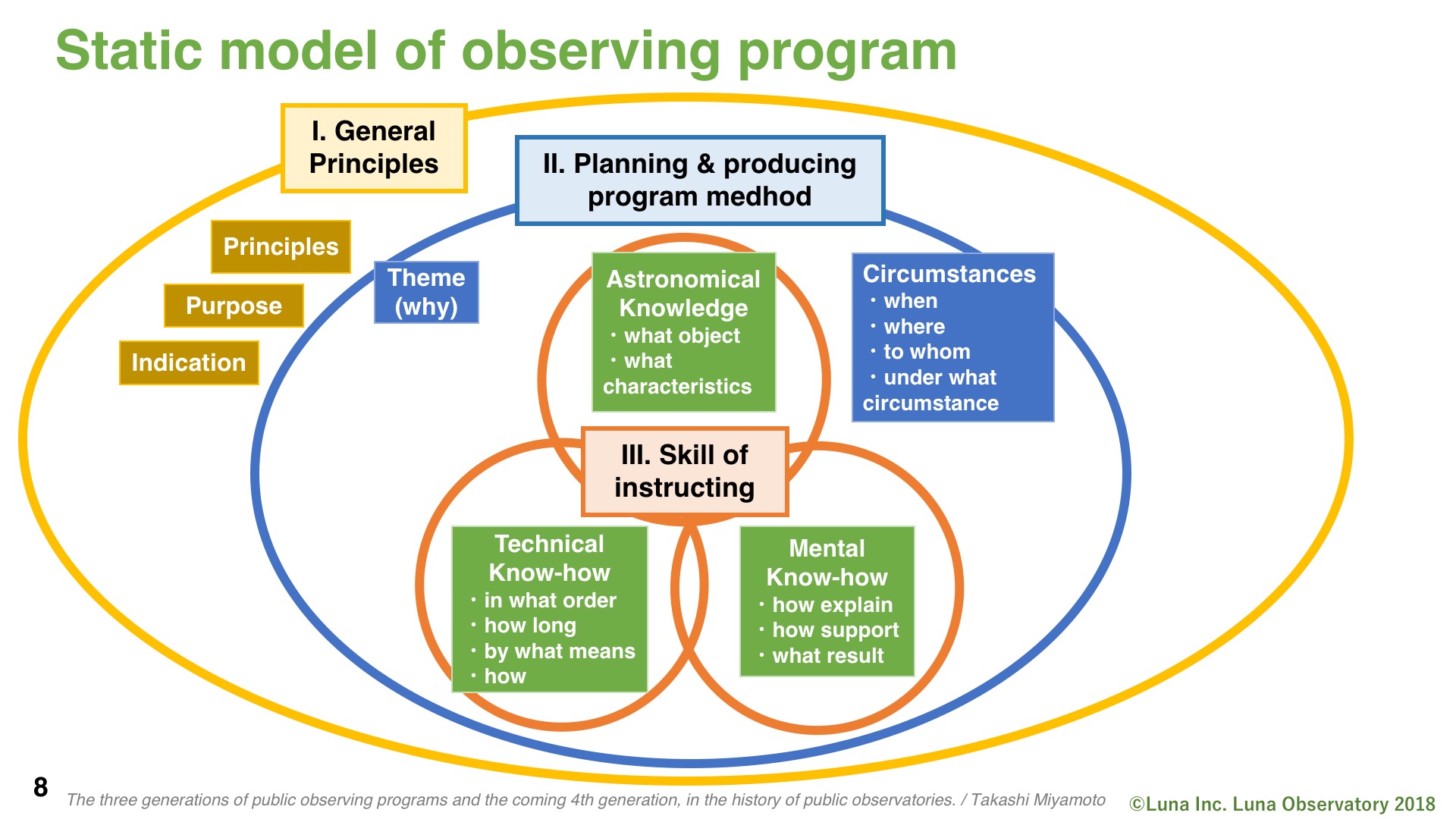

観察会の静的モデル

さて、今や観察会のモデル図を作ることができます。

何のために、なぜ、いつ、どこで、誰に向けて、どのような条件で、誰が、どんな天体の、どんな知識や特質を理解してもらうために、観察会を行うのか、これらが観察会の基本的枠組みの要素です。

また、どんな順番で、どれくらいの時間、どんな機材を使って、どのように説明するのか、これらが「技術的ノウハウ」となります。

さらに、何を目標に、どう参加者をサポートし、どのように解説を行うのかが、「メンタルノウハウ」と言う事になります。

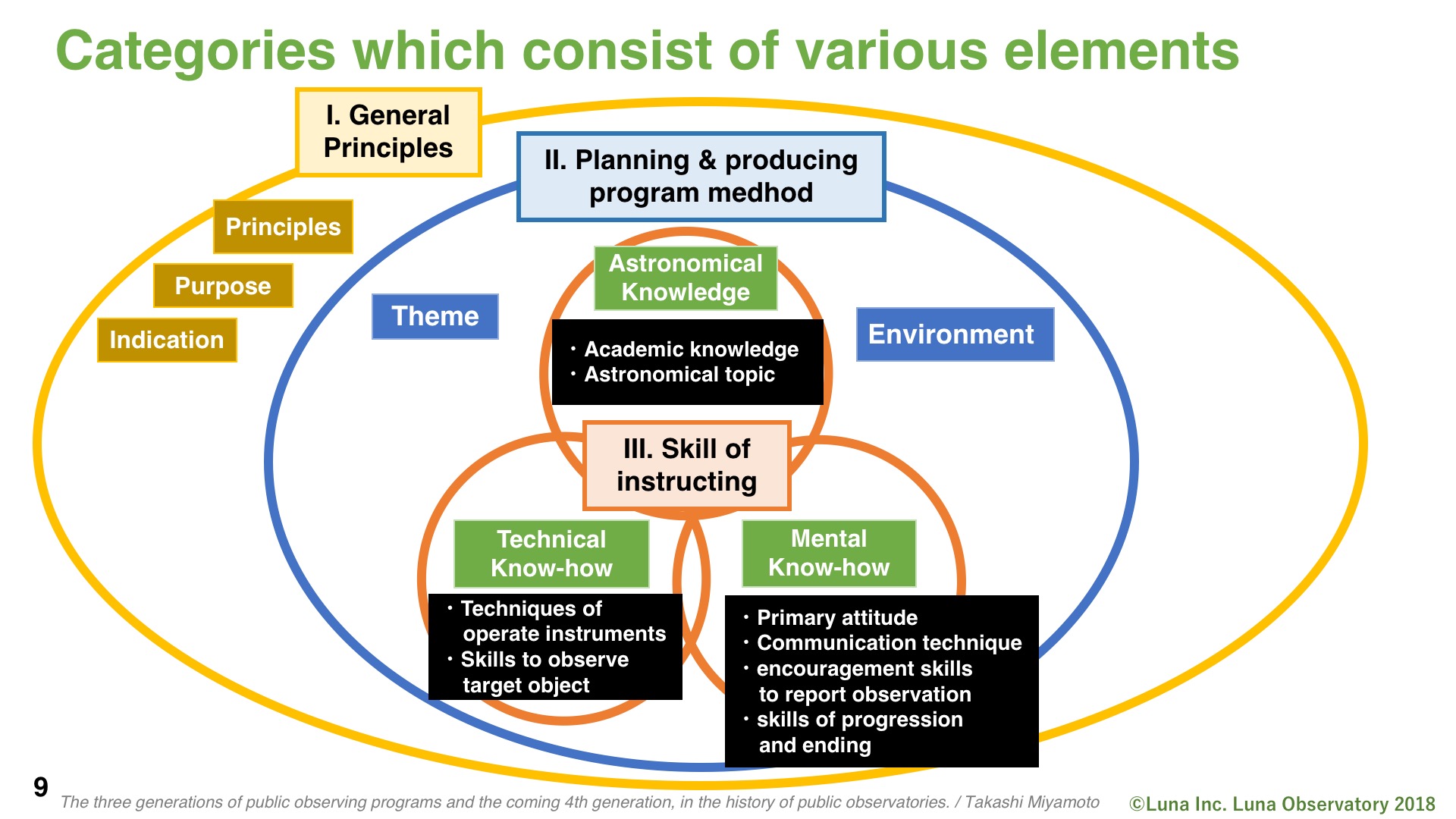

さまざまな要素で成り立つカテゴリー

この図は、先に述べた解説技術の3つのカテゴリーとそのサブカテゴリーを示しています。

1番目のカテゴリーは「天文知識」です。天文学知識と天文トピックで成り立っています。

2番目が「技術的ノウハウ」で、機材操作技術と対象天体観察技術で成り立っています。

3番目が「メンタルノウハウ」で、基本的態度、コミュニケーション技術、観察報告促進技術と進行・エンディング技術で成り立っています。

要素表 知識と技術

知識や技術の要素表です。

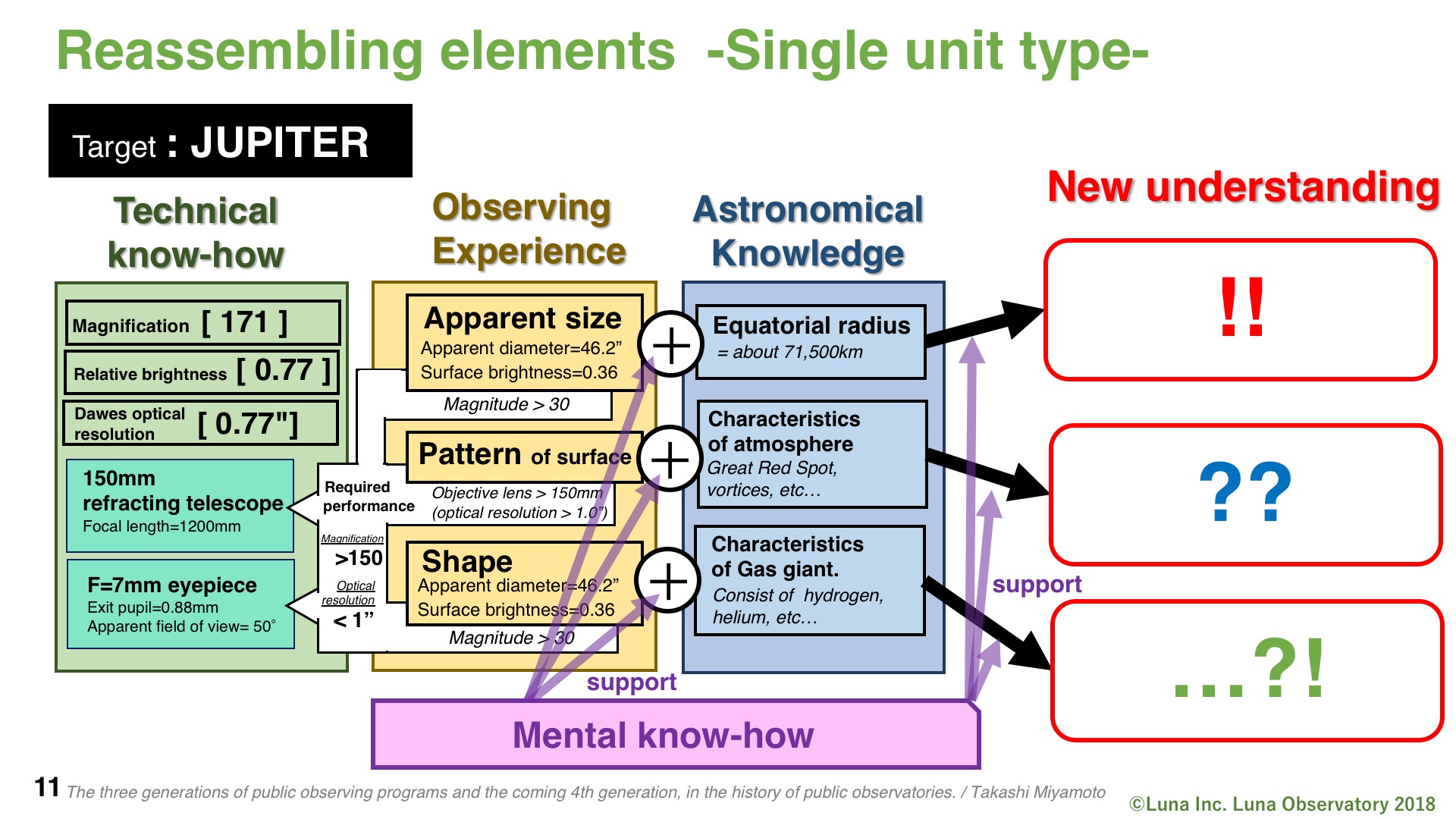

要素の再構成 単体ユニットタイプ

さらに、新しいカテゴリーとして「観察体験」が加わります。

観察会の参加者に天体を見せる時には、望遠鏡などの器具、それを使うための技術、そして対象天体を観察する技術など、「技術的ノウハウ」と私たちが呼ぶものを活用する事になります。それによって、参加者は実際の観察体験を得ることができるのです。

さて、ここで私たちは「天文知識」とその意味などを、「メンタルノウハウ」を活用・駆使しながら説明し、今見ている天体を解説しようとします。

そしてついには、これらのカテゴリーの要素が合わさり効果をおよぼす事によって、参加者の意識に新しい理解が生れるのです。

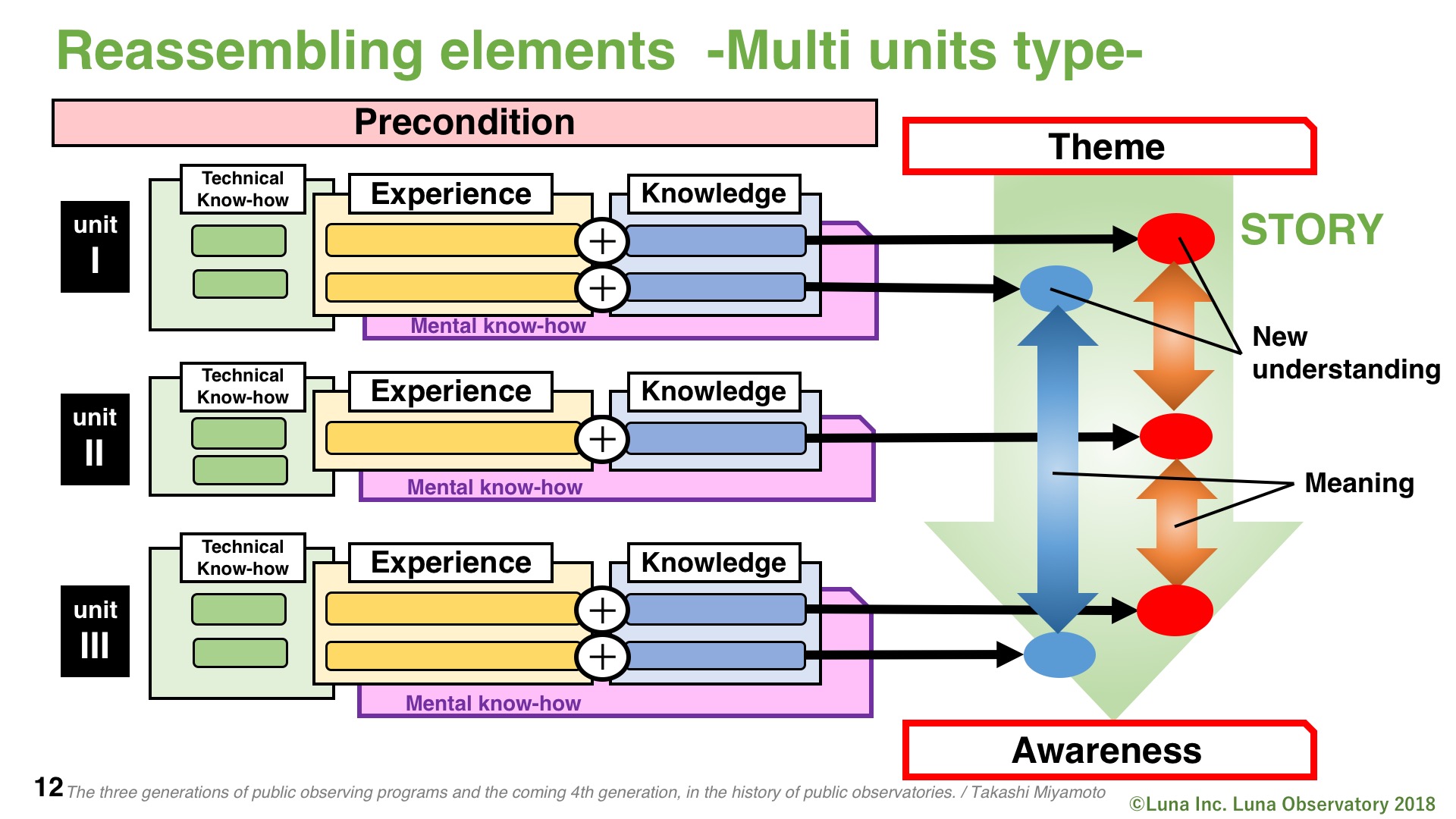

要素の再構成 マルチユニットタイプ

観察会の参加者に天体を順番に見せる時、一つひとつの観察プロセスは先に見た通りです。しかし、さまざまな天体を観察しながら、このプロセスを何度も繰り返す事によって、そこには一つながりのストーリーと意味とが、つまりテーマが生れます。

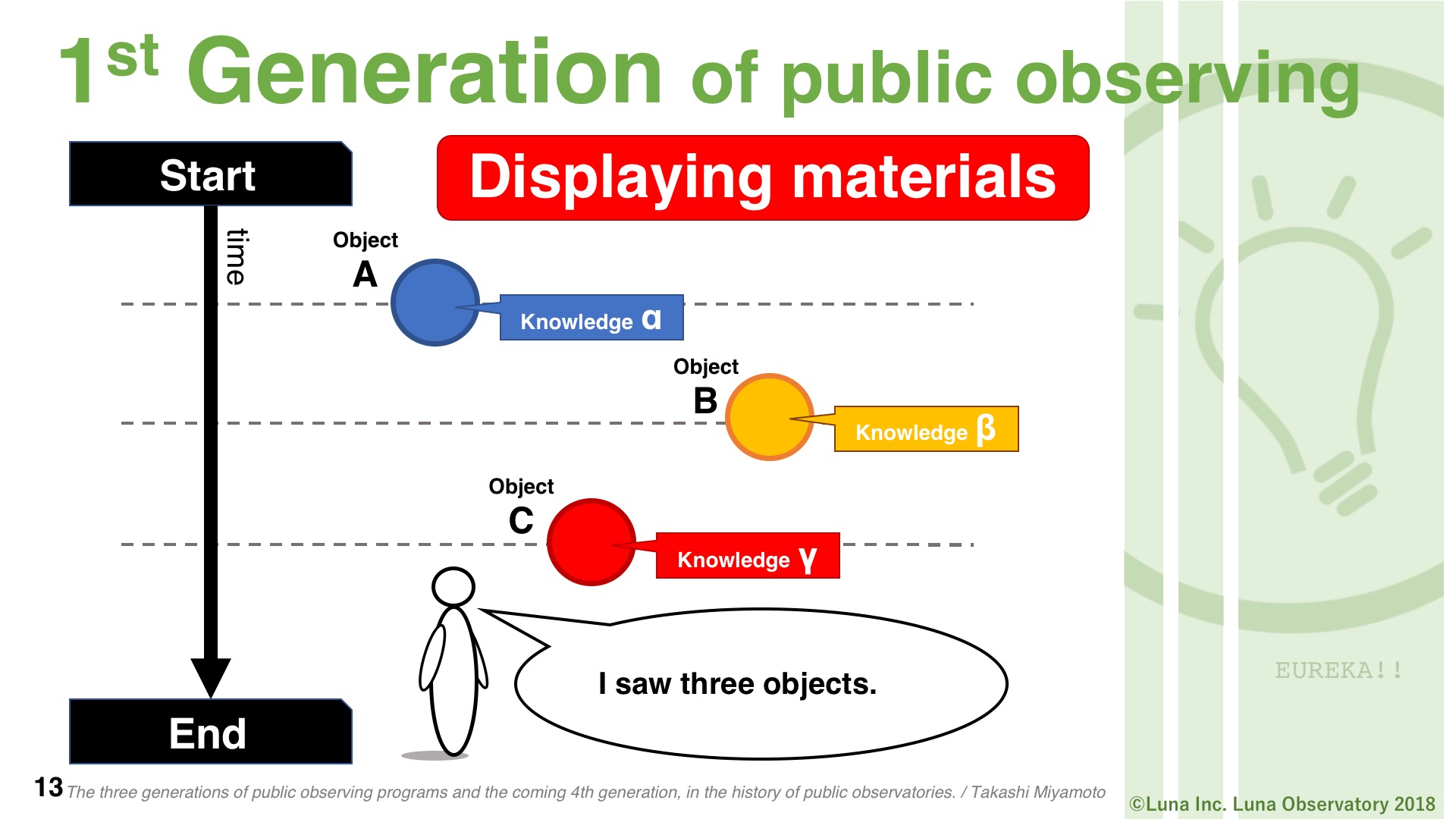

第1世代:資料展示型

こうして私たちは、観察会の一番シンプルな基本形について、それは単体ユニットとしてもっとも基本的であると同時に、その後歴史的に発展していく最初期のものではないかという考えに至りました。それは望遠鏡の発明と同時に始まったのかも知れません。そこで、これを天体観察会の第1世代と呼ぶことにしました。

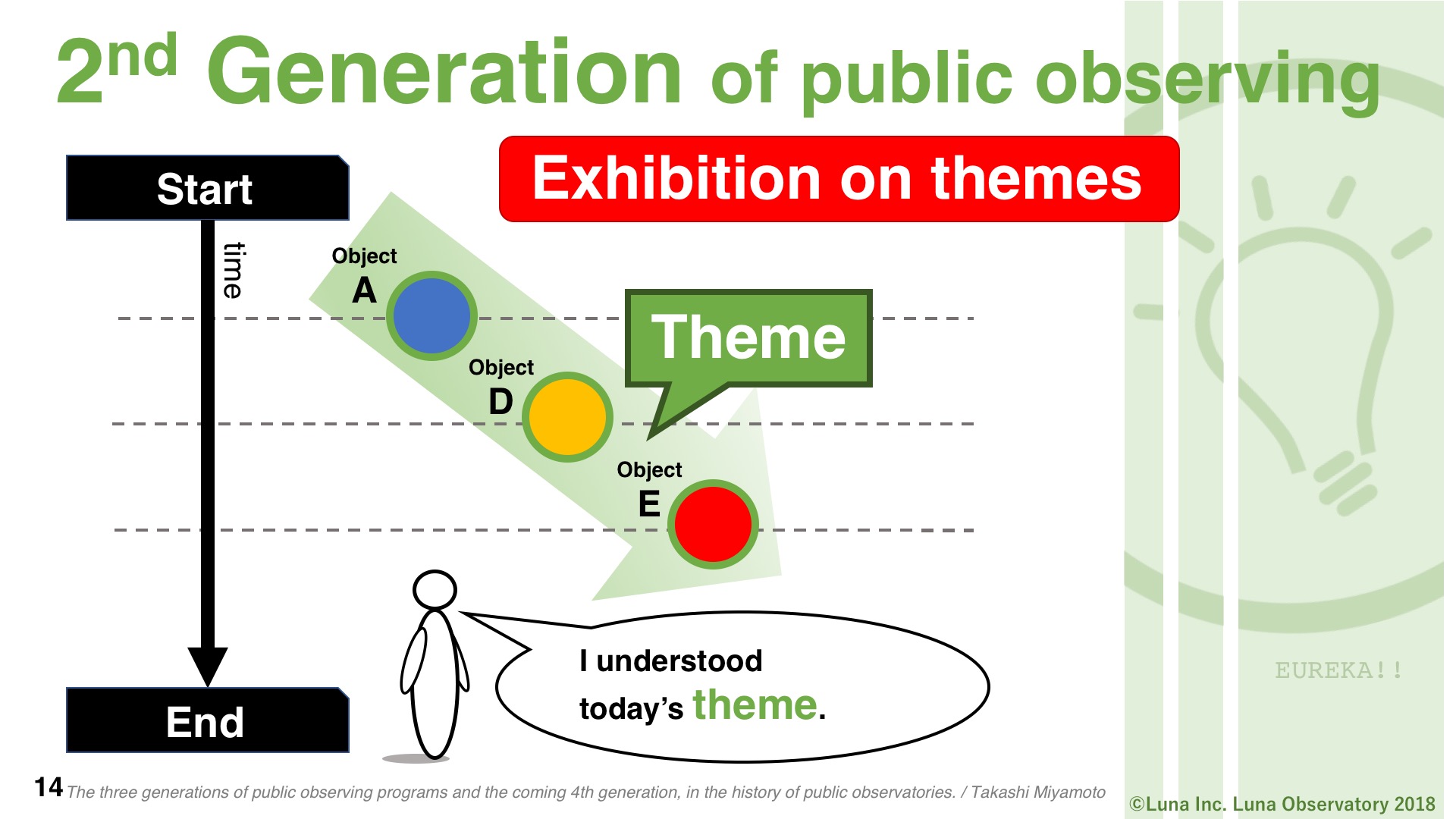

第2世代:企画展示型

さまざまな天体を順番に見せながら、そのストーリーや意味をテーマに沿って解説する時、これを第2世代の観察会と呼びます。この観察会の目的はテーマの理解にあります。今の時代、ほとんどの天文台は、参加者に天文学のテーマを理解させるこのようなタイプの観察会を行っています。

第2世代までの観察会では、天体を見せる事の根本的意図は「教育」にあります。無知蒙昧な国民を教育し学ばせる事は、歴史をとおして、近代国家にとっては国家的な目標だったのです。

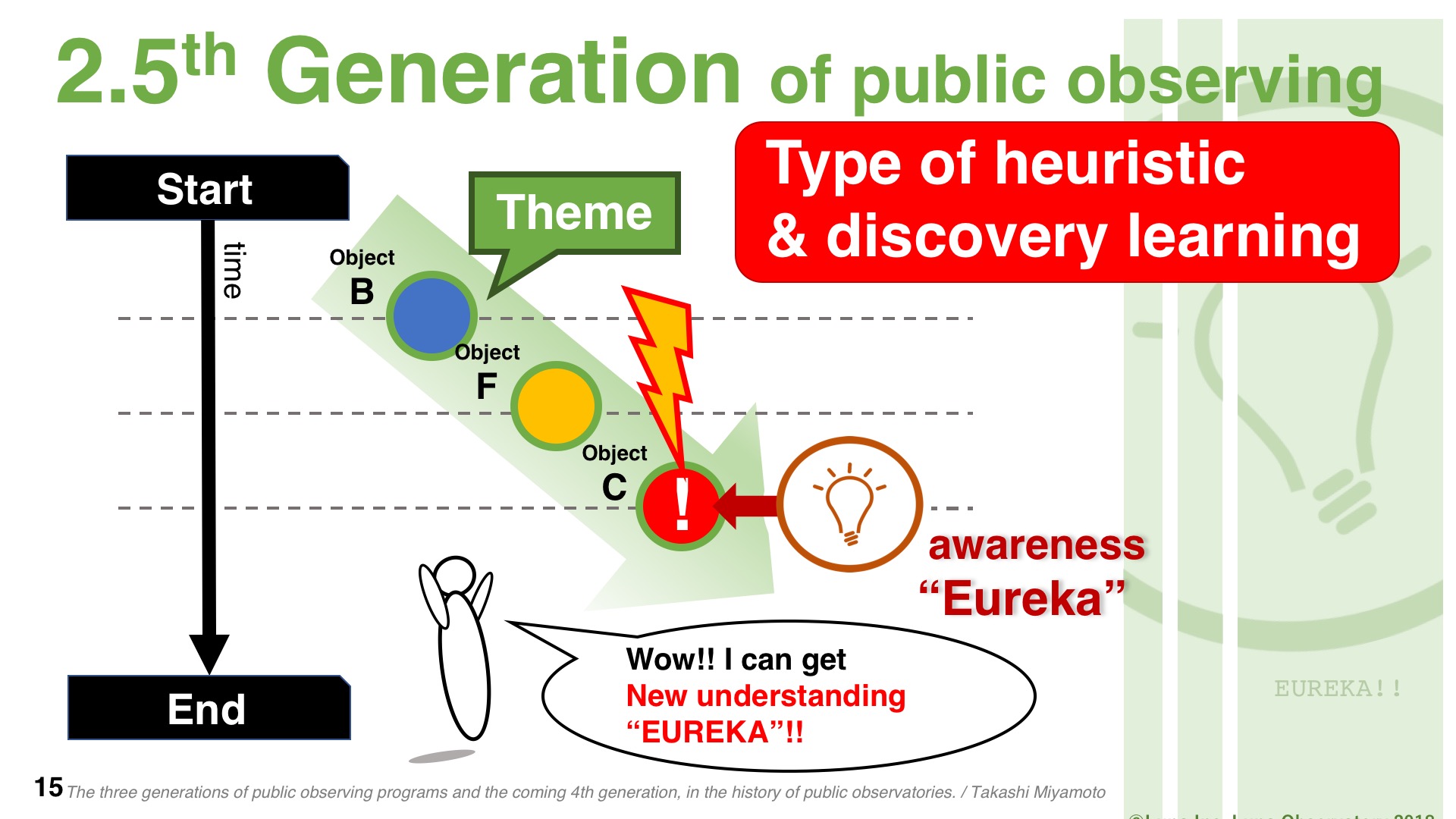

第2.5世代型天体観察会:発見学習型

しかし現代では、発見学習型の方法が、我々にとってもっと意味のある事になりました。市民は、自ら経験し、自分自身でその意味を見出したいと思っています。そのようなわけで、解説者の役割は劇的に変わったのです。今では、参加者の経験を助け、その意味を見出す手伝いをする必要が生じました。私たちは参加者のこの気づき、理解の事を「エウレカ!」と呼んでいます。

私たちは最新の観察プログラムを打ち立てようとしています。

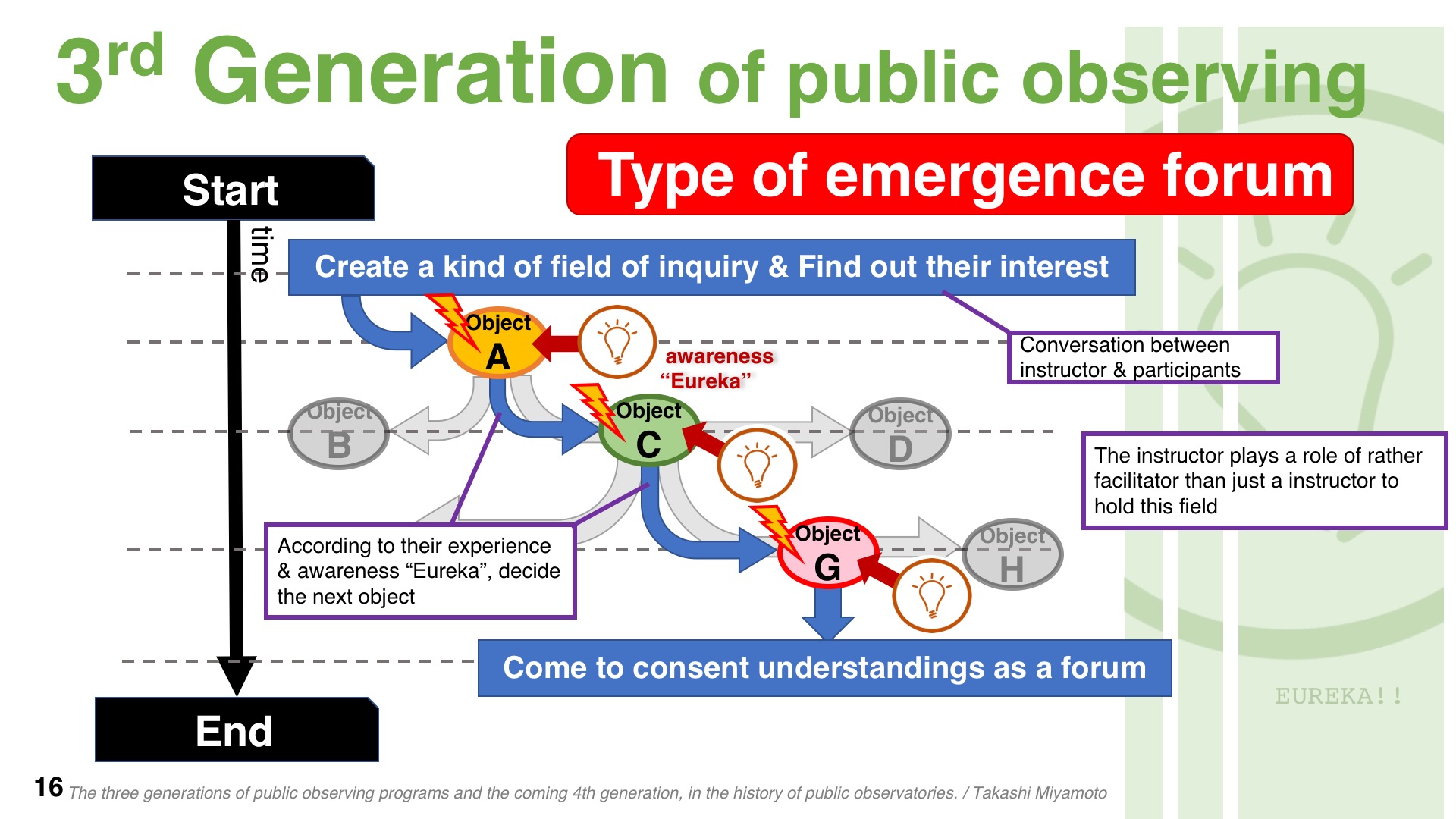

そこでは、解説者と参加者の会話から始まり、観察会の中で参加者がどのような事に興味をもっているのかを見出そうとする、一種の探求の場を創ろうとするものです。最初の天体を観察した後、この場の中での観察体験と「エウレカ!」と呼ぶ気づきに基づいて、次の観察天体を決めていきます。

このプロセスは、ここで起こった理解について、このフォーラムの参加者の同意が形成されるまで、必要な回数繰り返されます。そこでは、解説者はこの場を維持するために、解説者というよりも、むしろファシリテーターとしての役割を果たすのです。

このように、私たちは観察会におけるすべての参加者の創造性と理解のプロセスの重要性について理解する事ができました。専門的な解説者、あるいはファシリテーターとして、私たちはただ知識を伝えるだけではなく、気づきをもたらす事に、心してかからなければなりません。

今回の発表をまとめます。

私たちは観察会の各世代の方法論や技術や構造に光を当てる事により、それぞれの意味と重要性を明らかにする事ができました。

これらの理解により、その知識や技術を要素にまで分解し、さらに組み立て直すことによって、さまざまな目的に自在に対応できる観察会を構成する事ができるようになったのです。

今後は、次世代の天体観察会の調査を予定しています。

私たちはインターネットとビッグデータの時代に生きています。そこでは、人類が集めた世界中の映像や知識にアクセスする事ができるのです。私たちはただ天体望遠鏡を使うだけでなく、それらデジタルデータを活用する事によって、宇宙を探求するためのバーチャル観察会などをも作り出さなければなりません。それは今後、公開天文台の重要な観察方法の一つとなる事でしょう。